Desde su fundación en 2012, la organización no gubernamental Social Progress Imperative,

a la cabeza de la llamada Red de Progreso Social, viene dando pasos decididos en

un proyecto tan ambicioso como necesario: trascender el enfoque puramente “economicista”

en la forma como medimos el bienestar de la gente. Se trata de medir bienestar

más allá de las medidas estándar de crecimiento económico y el PIB por

habitante.

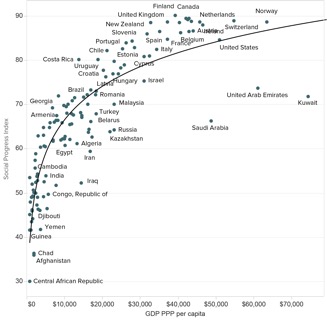

Hace pocos días se publicaron los resultados del Índice de Progreso

Social (IPS) 2016 construido por los equipos técnicos del Social Progress Imperative y la Red de

Progreso Social. EL IPS 2016 es un índice agregado que compila 53 indicadores

sociales y ambientales para un conjunto de 161 países. EL IPS captura tres dimensiones

del progreso social: las necesidades humanas básicas, las características del

entorno como cimiento del bienestar, y las oportunidades para el progreso

humano.

Sin entrar a explicar los detalles metodológicos, el índice se enfoca en

las dimensiones no económicas de los resultados nacionales y privilegia los

indicadores de resultados, por encima de la cantidad de recursos invertidos en

alcanzar dichos resultados. Es decir, cuando un burócrata llama a una rueda de

prensa para decir que “se invirtieron XXX millones de USD en programas sociales”,

el IPS pasa enseguida a la pregunta: “¿y los resultados de esas inversiones

fueron…?¨.

El marco conceptual del IPS abarca tres dimensiones: la primera es la dimensión

de la satisfacción de necesidades humanas básicas, que comprende a su vez

resultados esenciales en áreas de cuidados médicos básicos, nutrición, acceso

al agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal. La segunda dimensión está

referida a características del entorno como fundamento del bienestar, esta agrupa

indicadores de acceso al conocimiento, a la información y las comunicaciones,

resultados de salud, y calidad ambiental. Por último, el índice incorpora una dimensión

de oportunidades de progreso personal, que incluye un enfoque de derechos personales,

libertades individuales, tolerancia e inclusión.

Los resultados

para Venezuela en las tres dimensiones del IPS no pueden sino catalogarse,

siendo un tanto condescendientes, como mediocres. Más allá de la retórica

apologética oficial, en la inspección del IPS en términos absolutos, Venezuela

obtiene un puntaje de 62 puntos sobre 100 posibles, lo cual lo hace situarse a

la cola de América Latina, superado por economías más pequeñas y modestas como

República Dominicana, Bolivia y Paraguay. En términos relativos, Venezuela se sitúa

por detrás, incluso, de países similares en cuanto a ingreso o abundancia de

recursos naturales.

Si se compara el IPS de Venezuela con el del grupo de países de un nivel de

ingreso per cápita similar, se concluye que los resultados en términos de

progreso humano han sido extremadamente pobres. Venezuela muestra brechas de

desempeño, señaladas en el informe como debilidades relativas, en 23 de los 53

indicadores del índice. Los resultados de Venezuela son insatisfactorios en

dimensiones como la mortalidad materna, la calidad medio ambiental y el acceso

a la información y comunicaciones. Venezuela muestra, además, graves brechas en

todos los indicadores de seguridad personal, con cifras peores que las de algunas

zonas en conflicto bélico abierto como Iraq; y, en la dimensión de libertades

individuales, con peores resultados que los mostrados por algunas de las

monarquías teocráticas del golfo.

Resulta importante destacar que la mayoría de los indicadores incluidos en

el IPS de 2016 datan de 2014, es decir, los pobres resultados en términos de

progreso social de este experimento “humanista” que se llamó la revolución del

socialismo del siglo XXI eran ya evidentes en ese entonces. Además, los efectos

de la peor crisis económica y social en la historia moderna de Venezuela, que

hoy tiene a la sociedad venezolana sumida en una vorágine de necesidades básicas

insatisfechas, recesión, inflación, escasez y caos de servicios públicos, aun

no se ven reflejados en el IPS. No hay que ser profeta para avizorar cuál será

el desempeño de Venezuela en el IPS de 2017 y 2018.

Los resultados que acaba de publicar el Social

Progress Imperative demuestran que estamos ante el curioso caso de una

revolución social, sin progreso social; un proyecto humanista, donde el ser

humano no está más cerca de satisfacer sus necesidades básicas. El socialismo

del siglo XXI estaba, hace ya dos años, en bancarrota. Los resultados del IPS 2016

muestran que el rey estaba desnudo, incluso antes de esta crisis.